А.Слоневский. “Жизнь. Смерть. Воскресение”. Часть I. Главы 17-20

Книга историка и краеведа Александра Слоневского о становлении римско-католической общине в Днепродзержинске. Продолжение – главы 13-18, части первой.

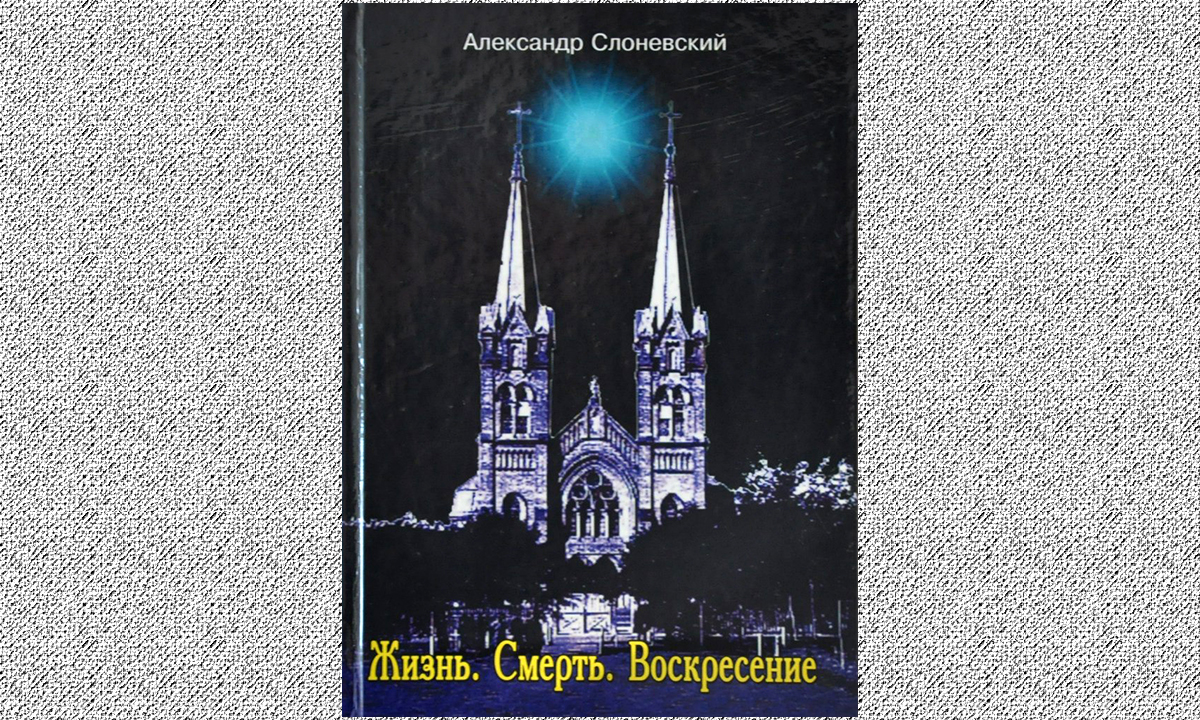

Начало книги про днепродзержинский костел св. Николая

Глава 17. Смерть и война

«Телеграф принес тяжелую весть о кончине 26 августа 1914 года в собственном имении человека выдающихся способностей, огромной известности и больших гражданских заслуг Игнатия Игнатьевича Ясюковича. Имя и дело его будет жить вечно в благодарной памяти соотечественников, как щедрого филантропа, всегда спешащего на помощь и полного несказанного, невыразимого почтения к людям» (из некролога в газете «Курьер Литовский»).

Скорбная весть потрясла Каменское. Еще год назад Ясюкович был здесь, и все казалось незыблемым. В докладе Правления ЮРДМО общему собранию акционеров, состоявшемуся в Санкт-Петербурге, отмечалось: «…результаты за истекший операционный год значительно превзошли результаты за все предшествующие операционные периоды, причем наступивший год обещает по всем признакам быть не хуже прошедшего. В виду этого, Правление Общества полагает, что вы, несомненно, разделили то воодушевление, с которым отмечалась недавно праздновавшаяся 25-летняя годовщина пуска в ход Днепровского завода в Каменском, и присоединитесь к тем приветствиям, в которых были отмечены заслуги нашего почетного товарища И. И. Ясюковича по его столь плодотворному 25-летнему управлению делами Общества».

«Сегодня, 29 августа, в день погребения тела усопшего дорогого и незабвенного Директора-распорядителя Южно-Русского Днепровского Металлургического Общества Игнатия Игнатьевича Ясюковича, скончавшегося в ночь с 26 на 27 сего августа после тяжкой и продолжительной болезни, на площадке против Главной Конторы будет отслужена панихида в 11 1/2 час. дня»,– сообщила читателям газета «Отклики жизни».

К одиннадцати часам к православному храму Каменского собралась масса рабочих и служащих в ожидании панихиды по скончавшемуся. Но здесь объявили, что панихиды не будет, так как епископ не разрешил совершать, очевидно, из-за того, что Ясюкович был католиком, а не православным. Тогда все, кто был в церкви и около нее, направились в костел, где, согласно объявлению, также должна была состояться панихида.

«Народа собралось столько, что костел не мог вместить всех, почему многим пришлось стоять во дворе. Около 12 часов полились звуки органа и оркестра и наполнили храм, возвещая о начале панихиды. Собравшаяся масса молящихся как нельзя лучше свидетельствовала об отношении к покойному служащих и рабочих громадного предприятия, которого он был создатель» («Отклики жизни», 30 августа 1914 г.).

Настоятель Каменского католического прихода ксендз Леонард Долонговский, не так давно желавший юбиляру здоровья для многолетнего труда, служил панихиду по усопшему прихожанину костела Святого Николая.

…………..

А жизнь продолжалась. Жизнь, несущая смерть. На Каменское надвигалась первая мировая война. Волна ура-патриотизма и шапкозакидательных антигерманских настроений уступала место каждодневным заботам по преодолению трудностей и лишений военного времени. В Каменском учреждается Комитет попечительства по борьбе с туберкулезом, в него вошли старший врач заводской больницы М. Пухальский, врач В. Бендаржевская, директор завода Э. Сундгрен, вице-директор завода А. Макомаский, директор гимназии В. Димитровский, ксендз Л. Долонговский, настоятель православной церкви отец П. Петров и другие. По сообщению октябрьского, 1914 года, номера «Откликов жизни», «директору Днепровского завода Э. А. Сундгрену господином начальником губернии разрешено организовать в селе Каменском комитет по сбору пожертвований для оказания помощи населению губерний Царства Польского, пострадавшего от военных действий».

По Каменскому с 15 по 18 декабря 1914 года разъезжал фургон, в который сердобольные каменчане сносили домашние вещи, деньги, продукты, все, что могли. Все шло в прок, за все говорили спасибо.

При поддержке католического прихода Каменского и его нового настоятеля ксендза Петра Дыгриса в феврале 1915 года в Народной аудитории проходили гастроли труппы артистов Варшавского ансамбля под режиссурой В. Россовецкого. К постановке допускались исторические пьесы и комедии. Аудитория – полным-полна. Второстепенные роли в спектаклях исполняли местные любители. Сбор от спектаклей предназначался в пользу пострадавшего населения Царства Польского.

Петр Дыгрис родился в 1880 году, рукоположен в священники в 1905 году. До назначения в Каменской костел служил администратором и законоучителем в Астраханской приходской церкви во имя Успения Пресвятой Богородицы, сооружённой в далеком 1762 году.

В первый день Святой Троицы 1915 года, в воскресенье 10 мая, в парке Заводской аудитории состоялось большое гулянье, сбор от которого пошел в пользу призреваемых римско-католическим обществом бедных детей, призванных на войну их отцов-солдат. Как писала Екатеринославская Земская газета в номере от 25 сентября 1915 года «в селе Каменском уже несколько месяцев функционирует Польский комитет помощи разоренным полякам, возникший благодаря отзывчивости и инициативе польского интеллигентного общества Днепровского завода. На земском питательном пункте беженцам в настоящее время выдается до тысячи обедов ежедневно».

Но, не смотря ни на что, Каменское продолжало развиваться, а католический приход играл заметную роль в жизни Каменского. В 1914 году близ Народной аудитории был построен двухэтажный жилой дом для инженерно-технических работников Днепровского завода, а в 1915 году – жилой дом для преподавателей Каменского и рядом с ним – жилой дом № 40 для представителей администрации (дом иностранных специалистов). Дом для иностранных специалистов, отдаленно напоминающий здание французского посольства в Санкт-Петербурге, построен австрийскими военнопленными по проекту заводского инженера А. Я. Сокола, выпускника Академии художеств в Петербурге.

22 ноября 1915 года новый настоятель местного костела ксендз Николай Щурек (родился в 1873 году, рукоположен в 1904 году, до Каменского был викарием в Екатеринославском приходе св. Иосифа) освятил детскую больницу, устроенную Каменским отделом польского общества жертвам войны. Необходимость устройства больницы была вызвана расширением деятельности местного приюта и школы римско-католического общества благотворительности, вследствие большого наплыва детей беженцев. Больница помещалась на Василевской улице в доме госпожи Брунне и рассчитана на 15 коек. Всего в 1915 году в Каменском костеле Святого Николая были повенчаны 43 пары и окрещены 251 младенец.

А в 1916 году, когда поток беженцев просто захлестнул Каменское, состоялось заседание бюро по организации объединенного комитета помощи беженцам, в который от римско-католического общества вошли директор Днепровского завода Адольф Макомаский и инженер Ян Войцеховский.

В том же 1916 году Папа Бенедикт XV установил «польский день», во время которого во всех католических церквях мира, в том числе и в каменском костеле Святого Николая, были вознесены молитвы за Польшу и учинен сбор пожертвований в пользу пострадавшего от войны населения ее.

Глава 18. Зов на встречу католиков

Итак, мы зашли в тупик. Все наши идеи относительно будущего костела трещали по швам, и однажды в кабинете Елены Григорьевны, когда нам ничего не осталось, как подбадривать друг друга, никогда не сдающая оружия Нина Александровна Цыганок сказала:

– Александр Юльевич! А попробуйте-ка еще раз связаться с католиками. Кроме Вас это никто не сделает, и, может быть, на этот раз что-то получится?

Я уныло согласился. Не отказываться же! Вдруг и вправду что-то получится, хотя…

Прошло несколько дней, и я летел в кабинет Елены Григорьевны Фесун.

– Садитесь и рассказывайте, а я буду писать и слушать.

– Елена Григорьевна, а вы знаете, нас появилась «конкурирующая фирма»? Кто-то тоже собирает католиков!

– Что такое? – переспросила заведующая отделом культуры, внутренне, по-видимому, очень удивленная, что еще кому-то могла прийти в голову сумасшедшая мысль искать в Днепродзержинске католиков.

– Да! По городу расклеены рукописные объявления «Зов на встречу католиков». Предлагают откликнуться всем католикам и 18 ноября 1990 года собраться в костеле.

– Кто бы это мог быть? Как вы думаете, Александр Юльевич?

– Не знаю. Но кто бы он не был, это наш союзник, ведь мы хотим того же. Давайте, я разошлю открытки по своим адресам, приду сам, а там видно будет…

В назначенный день я пришел в костел. Около ворот стояла одинокая группка людей. Это были: Барановская Елена Войцеховна, Селянская Алина Игнатьевна, Марчук Станислав Брониславович, Павлюченко Людмила Аркадьевна, Кубай Адольф Иванович и житель Луганской области Витковский Эдуард Ефремович. Оказалось, что именно он был тем инкогнито, расклеившим объявления по городу.

Подошел депутат Юрий Сушко, еще кто-то, всего собралось около десяти человек, и было неловко, что нас так мало. Решили держать связь и попытаться выбить комнатку в костеле.

Среди пришедших на зов католиков был Станислав Брониславович Марчук, личность весьма занимательная и примечательная. Это был еще крепкий мужчина лет шестидесяти, среднего роста, подвижный, общительный, с хитрым, чуть плутоватым выражением на лице, такой, знаете, простоватый, но себе на уме. В нем непонятным образом сочеталась наивность, вера и напористость, граничащая с нахальством. Удивительно, но именно ему выпала не последняя роль в создании католической общины.

Он сразу взял бразды разговора в свои руки и доверительно сообщил, что костел – это по-польски церковь. Марчук рассказал нам, что часто ездит на Западную Украину, бывает в костелах, встречается со священниками-ксендзами и учится у них польскому языку.

– Они сказали, что «чай» – это по-польски «хербата», Вы представляете, хер-бата! А кто бы мог подумать? Я лично никогда бы не подумал.

Подавив присутствующих своим знанием польского, Станислав Брониславович продолжал:

– А еще мне лично один уполномоченный горкома города Хмельника так объяснил и сказал, что главное – это двадцатка; тогда зарегистрируют общину, бо есть такой закон. А против двадцатки никто не пойдет, вся сила за нами. И пусть наш депутат, как власть, пойдет до Плахотника и зарегистрирует общину в исполкоме и узнает дату рождения костела, чтобы получить кошты на него, как на памятник архитектуры.

Далее словоохотливый Станислав Брониславович поведал, что община должна выбрать себе старосту, и он когда-то уже был старостой общины, но только православной. В общем, староста у нас был уже готовый. Дело оставалось за малым – зарегистрироваться и получить кошты.

Тут, правда, оказалось, что О. Н. Плахотник, на которого указал наш староста, хотя и состоит в должности заместителя председателя горисполкома, регистрацией религиозных общин все же не занимается, а это находится в ведении облисполкома.

Из письма Э. Витковского С. Марчуку:

«Как ты помнишь, на встречу в Днепродзержинске пришел депутат и взялся сам оформить документы на регистрацию общины католиков, но у него не получилось, так как в наше время малая активность людей. Но этого не надо бояться, самое главное – всеми силами зарегистрировать общину. Тогда можно востребовать ксендза, и людей появится много. В Харькове на встречу пришло в начале 13 человек, а в данное время уже вторая сотня пошла… Когда дадут ксендза и все пойдет в нужную сторону, считай, что ты еще один костел построишь, если это дело устроим. Станислав, я тебя очень прошу: зайди к депутату. Желаю удачи. Бог тебе в помощь».

В это время в отдел культуры горисполкома обратился некто С. Вербицкий, директор малого предприятия «Хорс», с просьбой передать на баланс его «Хорса» здание костела. Впервые в исполком обратилось официальное лицо по столь долгожданному поводу. Правда, не совсем было ясно, каким образом «Хорс» собирается восстанавливать костел и что будет в костёле после восстановления.

Худощавый и невыразительный Вербицкий молитвенно прикладывал руки к груди и говорил:

– Елена Григорьевна! Вы меня знаете, я не обману!

Кроме этих уверений, руководитель малого предприятия решительно никакой информации не давал.

И тут я получил письмо, которое я менее всего ожидал получить. Из Житомира мне писал епископ Ян Пурвинский. Вот это да!

Житомир, 5.VII – 1991

Нех бендзе похвалены Езус Христус! (то есть, Слава Иисусу Христу! – авт.)

Дорогие братья и сестры во Христусе Пану!

Мы молимся и собираем разными путями сведения, где находятся группы наших верующих, рассеянных на Востоке Украины. Сообщение о группе верующих в вашем городе нас обрадовало. Единимся с вами в молитвах и присылаем свое благословение.

Здесь на авансцене вновь появился Станислав Марчук. В один из осенних дней он пришел ко мне домой и предложил созвать католиков ближе к Рождеству – 15 декабря 1991 года.

Позже он написал мне письмо.

«Дорогой депутат Александр Юльевич! Это я, Станислав Брониславович. Вас хочу приветствовать от имени нашего бискупа (епископа – авт.) Яна Ольшанского. Как мы с Вами запланировали, 15 декабря 1991 года будет сбор римо-католиков возле костела с 10 до 12, а кто не сможет, то просим в следующее воскресенье и так далее по воскресеньям в такое же время и до конца наших дней. Враг, как написано – диавол, будет всячески нападать на тех, кто начнет познавать Бога: бо в Священном Писании сказано (я приеду – покажу), что в конце двух тысяч лет Иисус Христос скаже диаволу, что и твое царство наполнится. Но Вы, Александр, никому пока не говорите, пока я не приеду и вдвоем цю главу из Евангелия не почитаем. Так что до моего приезда только займитесь объявлениями… А о Боге я расскажу Вам устно».

А еще через несколько дней я имел телефонный разговор, который круто изменил и направил в определенное русло все наши усилия по восстановлению костела. В известном смысле этот звонок изменил мою жизнь.

Звонил настоятель харьковского костела Успения Пресвятой Богородицы. Он уже был в курсе дел относительно наших прошлых действий по возрождению некогда многочисленной римско-католической общины Каменского.

– Ксендз Юрий. – Густым, рокочущим, но одновременно и мягким голосом представился он с явным то ли польским, то ли западноукраинским акцентом.

Я в свою очередь подтвердил, что я – это я и есть, и непринужденно спросил у ксендза, как его отчество.

– У священников и, в частности, у ксендзов, нет отчества. Конечно, как и каждого человека, у нас есть родители, но обращаться к нам принято согласно сану – ксендз Юрий, отец Юрий или падре.

Я немного прикусил язык и в дальнейшем старался не допускать подобных ляпсусов, хотя как их не допускать, если впервые в жизни говоришь с католическим священником, и твои познания в католичестве близки абсолютному нулю?

Ксендз Юрий Зиминский предложил встречу католиков перенести на более удобное для него время – 30 ноября.

– Опыт говорит, – рокотало в трубке, – что одно упоминание о присутствии католического священника дает толчок активности верующих, их желанию прийти в костел. Далее все будет зависеть уже от нас и воли Господней.

Я вежливо выразил надежду, что именно так все оно и будет.

– А какое ваше отношение к вере? – спросил меня ксендз.

– Увы, никакого. Только сочувствие и уважение к верующим.

– Это уже хорошо, – неизвестно чему обрадовался падре Юрий.

Накануне 30 ноября я разослал по всем адресам открытки с приглашением в костел, где указывал, что на встрече будет присутствовать ксендз Юрий Зиминский, а также дал объявление на радио и в местные газеты – «Дзержинец», «Думка» и «Знамя Дзержинки».

Заводская газета напечатала следующий текст приглашения: «Если среди читателей «Знамени Дзержинки» еще остались люди католического вероисповедания, либо те, кто сохранил уважение к вере своих предков, приходите в субботу 30 ноября в 12 часов к днепродзержинскому костелу, где состоится встреча католиков».

Директор музея Н. Цыганок пообещала прислать фотографа для истории.

Из письма С. Марчука:

«Да вы, Александр, звоните этому Плахотнику по телефону и с работы, и где только есть какое время. Я, наверное, ему сам напишу. Что, соберутся люди, приедет священник, и мы будем второй год под стенами встречаться? Этого не может быть. Хай он сам, Плахотник, откроет и закроет костел, если не найдет меньшего за себя. От жалко, что я занятый, но, наверное, перескочу в тот их исполком и его лично приглашу».

Тридцатого ноября, в пасмурный и холодный день, за час до назначенного времени, я подходил к костелу. Я уже не помню, что я тогда чувствовал и о чем думал – так, ни о чем великом. Кажется, мною двигали чувство долга и любопытство: очень хотелось увидеть живого ксендза.

А во дворе костела происходили странные вещи, настолько странные, что поначалу я не обратил на них внимания. Там были люди, много людей! Они пришли в костел еще раньше меня! На моих глазах происходило чудо: двор костёла заполнялся верующими, их было так много, что я просто сбился со счета, человек сто, не меньше!

Там и сям – за столько лет! – звучала польская речь. Чувствовалось какое-то воодушевление, подъем и даже в дрезину пьяный сторож ДОСААФ не мог нарушить атмосферу приближающегося праздника. Мелькали знакомые лица. Пришел и наш «староста», и я уже слышал, как он выговаривал одному пожилому мужчине, что здесь не надо говорить по-польски, так как слово «костел» означает «всеобщий», и поэтому лучше всего говорить по-украински. Мужчина возмущенно глядел на старосту и отвечал, что он поляк и имеет право хотя бы перед смертью поговорить в костеле на родном языке.

В одинаковых шляпах и пальто, в сапогах на высоком каблуке, неотличимые друг от друга, появились две женщины, которым в дальнейшем суждено было сыграть очень заметную роль в становлении католической общины – сестры Селянские. И где-то на подходе был еле передвигающий ногами «первый католик города», 87-летний Иван Иосифович Костера. И Кушковский, чуть сгорбленный от времени, но все же прямой, высокий, живой и подвижный, Генрих Александрович Кушковский, старший на два года Костеры, он тоже уже был здесь и вместе со всеми ожидал ксендза, попутно узнавая тех, кого не видел по нескольку десятков лет.

Чтобы не стоять без дела, мы с Людмилой Павлюченко стали записывать тех, кто пришел на встречу. Люди старшего поколения записываться отказывались, опасаясь подвоха и каких-то неприятностей. И как мы ни убеждали, что запись делается для их блага, что мы потом лично сможем сообщить им о новой встрече, они только подозрительно качали головами – велик страх, идущий с тридцатых годов, когда слово «католик» в сочетании со словом «поляк» звучало приговором!

Ближе к часу у ворот костела остановился автобус, и в черной сутане из него выпрыгнул, нет, просто вылетел ксендз Юрий. Блеснув ослепительной улыбкой и бегло пожав мне руку, он ринулся к костелу, по пути приветствуя собравшихся.

– Нех бендзе похвалены Езус Христус!

Господи, да он вылитый Ральф де Брикассар из «Поющих в терновнике», и ему всего тридцать два!

Ксендз Юрий стремительно шел к костелу, и за это короткое время он завоевал расположение людей. Напряженные лица собравшихся – а каков он, этот ксендз? не напрасно ли мерзнем в такую собачью погоду? – расцветали улыбками и сменялись почти умиленными взглядами: дождались! А кто бы мог подумать! И даже перевидавший на своем веку Генрих Кушковский, для которого самое лучшее осталось далеко в прошлом, пробормотал:

– Да, это настоящий ксендз…

Не откладывая дела в долгий ящик и сразу же пресекая попытку «старосты» Марчука поцеловать ему руки, отказавшись заходить вовнутрь оскверненного храма, ксендз Юрий облачился в красно-белые одежды. И под промозглым, хмурым ноябрьским небом началась католическая месса, которую падре Зиминский, стоя на ступеньках у входа в костел, вел на польском, украинском и русском языках.

Я впервые присутствовал на католическом богослужении и, честно говоря, почти ничего не понял, за исключением проповеди. Но трогательно и обнадеживающе было слышать, что люди не забыли слов молитвы, вознося ее куда-то к небу и своим сердцам: «Радуйся, Мария, благодати полная…».

А потом сказано было – передайте друг другу знак мира. И незнакомые люди, с чистыми, искренними улыбками, пожимали друг другу и мне руки, и я улыбался кому-то и смущенно желал всего доброго. И мимоходом мелькала мысль: за что это все уничтожалось, неужели это так опасно?

Глава 19. История любви (окончание)

Покинув Каменское, молодой Ясюкович обосновался в Вильно.

Но судьба явно не благоволила к чете Ясюковичей. В Вильно проблемы быта вновь разъединяли Игнацио и Софью. Они стремились друг к другу, и, казалось, вот-вот будут вместе, но мировая война отобрала у них надежды на Вильно, отобрала родовое имение Дубники, и Игнацио Ясюкович, толкаемый обстоятельствами, возвращается в нелюбимое Каменское, в котором опять начинает все с нуля и месяцами ожидает свою обожаемую жену и сына. Он пытается вырваться из Каменского в Петербург, но тщетно. Ему не простили отъезда, и пятно «беглеца» еще долго лежало на кровнике «железного короля». Семейное счастье, счастье с любимой женщиной, которое, по сути, было целью и мечтой Игнатия Ясюковича, не состоялось, отчего он отчаянно страдал.

Вильно. Свято-Йерски проспект, 7,

ув. Игнаций Ясюкович

1912 год

Очень неспокойна, что не получила от тебя сегодня письмо, может, болеешь? Должна ли я ехать в Вильно, желание есть, так мне здесь нудно. Я очень неспокойна, ответь сейчас же.

Я.

Вильно. Ув. Игнацию Ясюковичу.

23/06 – 1912 г.

Жди меня на станции 27-го вечером. Была уверена, что возвращаюсь, а пришлось еще остаться с неделю. Сейчас мне немного веселей, встретила своего знакомого, он сейчас адвокат в Варшаве. Это уже последняя открытка к тебе, радуюсь каждое мгновение, что возвращаюсь домой.

До свидания

София.

Каменское, среда, 16 сентября 1915 г.

Опять сижу в Каменском, и все пребывание в Вильно кажется только сном. Если хотя бы нашел здесь жилье, какое имели, выезжая отсюда, но ничего такого нет. Ожидать буду конца войны, который должен принести перемены в моем положении, ибо здесь жить сверх моих сил. Сам я устроился неплохо, живу в фабричной гостинице, ничего не плачу, живу очень хорошо, т.к. здесь не только кормят, но и закармливают. Пиши, пиши, Зоська, любимая, как ты себя чувствуешь, и не падай духом, будь веселей.

Игн.

И. Ясюковичу

Общество для продажи изделий

русских металлургических заводов.

С.– Петербург, 18 февраля 1916 года

Уважаемый господин!

Отвечаю на письмо уважаемого господина от 24 числа прошлого месяца. Не давал ему сразу признаков жизни, т.к. следовало поговорить с некоторыми лицами, прежде чем засесть за письмо. Сразу должен предостеречь уважаемого господина перед тем, чтобы в своих планах наименее рассчитывал на Продамет. Ибо нет никаких видов на то, что пока директором Продамета является г. Тикстон, кто-либо из Ясюковичей или Лабунских опять мог рассчитывать попасть в число служащих этой организации (супруга И. И. Ясюкович Бронислава Генриховна, в девичестве Лабунская. Её родственники занимали видное место в окружении И. И. Ясюковича – авт.).

Мой лучший совет уважаемому господину – в дальнейшем связать свое пребывание с Каменским и держаться завода. Но на заводе должен уважаемый господин считаться новопринятым инженером, т.к. тяготеет на нем вина, что уже раз, уважаемый господин, бросил службу ради чужих богов. Вину эту следует искупить: стало быть, на искуплении сейчас уважаемый господин находится… Давние штрихи нужно стереть. Время, однако, лечит: через год-два уважаемый господин продвинется далеко вперед и время его скоро приблизится. Сейчас происходит большое движение среди инженеров…

Каменское, 8 мая 1916 года

Любимая Зоська!

Удивляюсь, что ты не понимаешь, не видишь и не чувствуешь, какую обиду… как фатально действует на наши отношения присутствие между нами «тещи». Если хочешь спасти нашу любовь, подумай, ибо от тебя много зависит, если не все. Представь себе, Макомаский до сих пор держит квартиры пустыми и не раздает их. Сегодня попробую к нему попасть. Целую тебя и Стасика и ожидаю хороших писем, на открытки отвечать не буду.

Игн.

Из Каменского в Анапу, 18 мая 1916 года

Идя Верхней колонией, наслаждался дурманящим запахом белой акации, акации в полном расцвете… и напомнил мне этот тихий весенний вечер, теплый, пахучий, прежние времена и прежнюю мою веру в вечную любовь… и сегодня почувствовал себя одиноким более, чем когда-либо, почувствовал всю горечь разочарования своих розовых надежд, веры в добро, благородство и любовь. Сегодня вновь проснулась боль от мысли, что все мои золотые сны о счастье были только прекрасными снами, после которых действительность была грустной, серой. Сегодня получил твое последнее письмо. Остатки построенного здания, возведенного с такой любовью и юношеской верой, сегодня могут рухнуть окончательно.

Большую жалость и горечь чувствую к тебе, видя, что ничего нет для тебя святого, ни воспоминаний о нашей прежней любви, ни мысли о нашем ребенке. Думаешь только о себе, жалеешь лишь себя и тебе все равно, кто будет твоим поклонником, лишь бы был. Какие чувства может внушить во мне мысль, что дошло уже до этого… что ты изменила прежней любви, найдя знакомство, которое каждой уважающей себя женщине приносит позор, подумай, до чего ты дошла? Подумай, кем ты есть для меня, и перестань все оценивать с точки зрения своего эгоизма, считая, что все должны служить только для тебя и твоего удовлетворения. Ты не сердись за эти слова правды. Если хочешь перемены к лучшему в нашей жизни – в твоей это силе, можешь сделать ее лучшей, только дай больше сердца.

Игнаций

Из Каменского в Анапу

21 мая 1916 года

Моя любимая Зоська! Не знаю, заслуживаешь ли ты, чтобы так тебя называть! Если бы знал, что ищешь разрыва, и не прекратила этого уличного знакомства, не приносящего ни тебе, ни мне ничего, кроме стыда – не писал бы сегодня… Буду ждать известий от тебя, и не удивляйся, если я замолчу… хотел бы, однако, получить теплое, доброе письмо, как пристало «женушке», и иметь доказательства, что меня еще любишь.

Вторую неделя работаю в техническо-коммерческом отделе, рад, что так случилось, может для меня это и лучше, чем мартены и домны. Какая будет материальная разница после перехода из техотдела в коммерческий – не знаю, но будет разница в моральном удовлетворении.

Не могу дождаться, когда буду жить в новой квартире с электричеством, водой, ванной, балконом… Вас уже приму в порядочной квартире, только с мебелью будет очень слабовато… Хочешь ли, Зоська, вернуться домой? Я очень хотел бы увидеться с Вами, хотя бы коротко, но что поделаешь? Ехать в Анапу не могу, это твоя вина, так как ты меня скомпрометировала. И все будут тыкать в меня пальцем… спасибо тебе… а думал, смогу вырваться к вам на недельку. Спокойной ночи, Зоська, утром окончу это письмо. Почему ты, Зоська, даже в своих старых письмах никогда не пробовала изменять моего имени, всегда это доставляло мне огорчение, никто меня так из близких, как ты, не называл. Ты одна только говорила мне не иначе, как «Игнац». Будьте здоровы и веселы.

Ваш Игн.

Из Каменского в Анапу

29 июля 1916 года

Любимая Зоська!

Очень меня огорчило твое последнее письмо, в котором ты говоришь, что Стас вместо того, чтобы поправиться, еще сильнее ослаб, температурит и жалуется на желудок… Его нужно поставить на ноги, а на здоровье единственного сына средств должно хватить. Единственно о шитье для себя новых костюмов, блузок и т.д. нечего и говорить, можно о себе немного забыть, т.к. речь идет о здоровье сына, можешь немного пренебречь собой, да и время не отвечает на новые наряды. Надеюсь, что хотя бы перед Рождеством вернетесь. Ожидаю вас

Игн.

г. Анапа, Кубанской области

Ее высокородию Софии Ясюкович

Пиленковский пер, дом Войтовой

Каменское, 9 августа 1916 года, вторник

Любимая Зоська!

Все короче дни, все длиннее вечера, слышится уже осень и самому оставаться все печальнее. Утешаюсь надеждой, что уже скоро вернешься, т.к. в сравнении с тем, сколько пребывали вы вне дома, с тем, что остается до вашего возвращения, уже немного, пусть только Стасик вернется здоровым.

В пятницу вечером поехали в гости, вернулись вчера утром, и было бы все очень хорошо и очень приятно, если бы не фатальный случай. Вместе с нами ехал к Быховским студент второго курса медицины, мать которого живет в Каменском. В субботу вечером молодежь под режиссурой Войчеховского проводила музыкально-декламационный вечер, который удался прекрасно. После представления я, Лакневский и Забоклевский пошли еще на курганы, до которых было 1-2 версты, откуда вернулись около часу ночи. Ночь была так хороша, что еще до 2-х ночи прогуливались около дома. День этот прошел очень приятно.

С утра в воскресенье барышни с госпожой Юзефой Войчеховской пошли купаться, а недалеко купался студент с ребятами – Тадкем Быховским и Данкем Войчеховским. Студент переплыл на косу, откуда возвращался, но в обратной дороге ему стало плохо и… утонул. Случилось замешательство, люди искали утопленника, но найти не могли, запустили потом сети, но и это не дало никаких результатов, и до сих пор тело не найдено. Этот случай произвел на всех огромное впечатление, более всех, однако, страдали Быховские, которые пригласили этого студента к себе. Они поехали вдвоем, чтобы известить мать и сестру, какая была трагедия, легко себе представить.

Ожидаю уже очень Вашего возвращения, достаточно, даже сверх того, я уже имею одиночества. Сердечно вас целую. Слив (венгерок) еще нет, сделаю мармелад, как только они будут. Сейчас здесь кончается дынный сезон, а начинаются уже кавуны, стараюсь есть фрукты как можно больше.

Ваш Игн

Из Каменского в Анапу

31 августа 1916 года

Любимая Зоська!

Сегодня выслал открытку тебе, но поскольку открытка получилась «недоброй» – совесть меня тронула и опять пишу… Приезжай, Зойка, но только не бери с собой сожалений и гнева, оставь их в Анапе и возвращайся ласковой, согласна?

Игнаций.

Из Каменского в Анапу

18 сентября 1916 года

Ожидаю Вашего возвращения. Пиши. Целую вас сердечно.

Ваш Игн.

На этом переписка между Игнацио и Софьей обрывается, но известно, что чета «молодых» Ясюковичей продолжала жить в Каменском в доме № 38 на Верхней колонии недалеко от костела. В 1918 году Игнацио Ясюкович написал письмо из Каменского в Дубники на Литве, расспрашивая, как там дела, кто остался жив, какие разрушения нанесли немцы имению. Ему пришел ответ на поставленные вопросы. Далее его след обрывается.

Можно лишь предположить, что уезжали Ясюковичи в спешке, все взять не могли. Возможно, они еще надеялись вернуться, поэтому спрятали свою переписку на чердаке своего дома, где она и была случайно обнаружена спустя более пятидесяти лет.

Глава 20. Истина, требующая доказательств

На следующий день после столь многообещающей мессы под стенами костела я забежал в отдел культуры. Срочно требовалось выговориться и поделиться впечатлениями. Кроме Елены Григорьевны, в кабинете находилась Нина Александровна Цыганок.

– А я вам что говорила! – воскликнула директор музея. – Кто сказал, что надо еще раз обратиться к католикам?

– Вы, Нина Александровна, – в один голос согласились мы.

Посовещавшись, решили написать три обращения на имя председателя горисполкома: от инициативной группы, от депутатской комиссии по культуре и от верующих-католиков, что было бы хорошей основой для передачи костела католической общине в случае ее регистрации.

А я засел за приглашение на новую встречу под костелом, которая должна была состояться 21 декабря 1991 года. Когда же пришлось идти за разрешением на проведение богослужения, управляющий делами исполкома Александр Бенько сказал:

– Саша, ну не будь ты буквоедом! Дали тебе одно разрешение – первое, так сказать историческое, и хватит с тебя. Ты же видишь, мы все нормально к этому относимся, и незачем лишние бумажки плодить.

Второе католическое богослужение собрало человек пятьдесят. Было холодно, и я не понимал, какая сила двигает полуживых стариков, ели передвигающих ноги, ехать с левого берега к полуразрушенному, обгаженному, но такому прекрасному костелу. Эта месса, проведенная ксендзом Юрием, вошла в историю костела, как проповедь «на трубах». После службы на улице, ксендз завел людей вовнутрь костела, взобрался на груду труб и начал говорить. О, это была очень серьезная, резкая проповедь, я бы даже сказал, проповедь-внушение. Спустя много времени прихожане, присутствовавшие в тот день на мессе, вспоминали, покачивая головами:

– А помните, как ксендз Юрий говорил тогда на трубах, как нужно любить свой костел?

Две прошедшие мессы показали, что католики в Днепродзержинске есть, и нам вполне по силам зарегистрировать общину и в перспективе потребовать костел. А чтобы это произошло наиболее безболезненно, ксендз Юрий предложил нанести визит в горисполком.

В один из последних дней уходящего 1991 года, когда темнеет рано, а на улицах больше воды, чем снега, я привел ксендза Юрия в отдел культуры горисполкома. Ксендз, по его собственному выражению, приехал к нам «методом нон-стоп», безостановочно гоня машину из Харькова. Кажется, что он и жил по этому же «методу нон-стоп», ни на минуту не останавливаясь и находясь вечно в движении.

Исполком на нашей встрече представляла заведующая отделом культуры Е. Фесун, которая предварительно консультировалась с заместителем председателя О. Плахотником, к которому все обещал «подскочить» наш староста. В принципе, позиция исполкома была ясна и благожелательна, приятно вести переговоры на таких условиях!

Разумеется, директор музея истории города Н. Цыганок, не могла упустить случай и также находилась в кабинете Елены Григорьевны.

Мы вошли. Взгляды обеих женщин мгновенно и цепко устремились на моего спутника. Он был в черном костюме и черной рубашке с белой планкой-колорадкой под воротником – знаком католического священника.

– Елена Григорьевна, Нина Александровна, разрешите вам представить: ксендз Юрий – настоятель харьковского костела Успения Пресвятой Богородицы.

– Все правильно! – с восхищением поглядел на меня ксендз.

Мы сели и, преодолевая первую неловкость, Елена Григорьевна рассказала об инициативной группе по спасению костела и о том, что со стороны исполкома никаких препятствий по передаче здания общине не будет.

– Это однозначно, – завершила Елена Григорьевна свой рассказ.

После этого ксендз Юрий попал под перекрестный допрос женской половины инициативной группы.

– Вы понимаете, – говорила директор музея, – какие трудности встанут на пути восстановления костела? Конечно, мы обещаем и гарантируем всяческую поддержку и не собираемся умывать руки, но основная тяжесть ляжет на плечи католиков.

– Мы боимся не трудностей и не того, что будет тяжело. Мы боимся совсем другого – отсутствия возможности прикладывать свои силы. Чем тяжелее будет даваться возрождение храма, тем дороже станет он для нас всех. При католизации Африки верующим-африканцам были построены новые костелы, и что вы думаете? Через несколько лет многие из них пришли в упадок. Африканцы-католики, не вложившие в них своего труда, не ценили подаренных костелов.

– Но все-таки нужны очень значительные средства, мы рассчитываем придать костелу статус памятника архитектуры республиканского значения…

– Это не всегда хорошо, – осторожно возразил ксендз Юрий, – иногда такой статус очень связывает руки тем, кто восстанавливает здания, особенно при дефиците материалов или технологий. В случае передачи костела католикам, он будет введен в компьютер, и когда подойдет время, можно надеяться на помощь Католической Церкви или близких ей кругов. Конечно, мы не отказываемся ни от какой доброжелательной помощи и будем благодарны всем, кто протянет нам дружескую руку, и очень ценим усилия вашей инициативной группы.

Прощаясь, я пропускал при выходе из кабинета ксендза Юрия и сестру-монахиню, незаметной тенью просидевшую всю встречу, и, обернувшись, услыхал двойной вздох очарования, который не смогли сдержать женщины. А Елена Григорьевна, понизив до шепота голос, с восторгом спросила:

– Где вы достали такого ксендза?

– А как он вам? – улыбаясь, ответил я вопросом на вопрос.

– Во! – подняла большой палец заведующая отделом культуры. – Ну, бегите, проводите его.

Я шел домой по тающему снежному месиву и чему-то улыбался. Ничего еще не было сделано, но возникало ощущение полноты жизни и сверкнувшего золотом хвоста жар-птицы.

Наутро в исполкоме я подслушал, как Елена Григорьевна говорила кому-то по телефону:

– Представь. Высокий, стройный, широкий в плечах, узкий в талии, черные бобриком волосы, голубые глаза и белые зубы. А умный, а говорит как, а улыбается… Я бы сразу католичкой стала, будь у нас такой ксендз!